Category: 過去

ACC 2021 年度報告_電子版

ACC 納米比亞紀行 1 – 德國鄭老師 29.06.2022

ACC 納米比亞紀行 1 – 德國鄭老師 29.06.2022

在德國飛機被頻頻取消的驚慌中,我來到了被起飛延誤了近 1 個 半小時的納米比亞機場。院長已在侯機室辛苦地等了近兩個小 時。熙攘的街道時有叫賣的,或孩子纏著跟你要東西, 外面窮困 的國家和 ACC 整潔慈善和有紀律的學校和以及關懷中心形成了 非常鮮明的對比。看到孩子們乾淨和井然有序的宿舍,飯廳,學 校和上早晚課的佛陀中心,很難讓人聯想到這就是納米比亞。小 學生字正腔圓的中文,彬彬有禮的態度, 在飯廳吃飯時,鴉雀無 聲的專注,以及飯前飯後的感恩禱文, 讓我覺得自己活在很清純 的夢境中,不願醒來。只有在每天三不五時的斷水斷電中,學校 完全没有網路的情况下,我才清醒知道自己是在納米比亞。

2022新春來自賴索托ACC天地孩兒的真情告白~~我們都已經長大

???

2022新春來自賴索托ACC天地孩兒的真情告白~~我們都已經長大

2010年是我們進來賴索托ACC的第一年,如今在2022年的新春之際,我們想要跟辛苦的和尚爸爸和富有「大愛無國界」心量的各位助養爸爸媽媽們大聲說:「我們都已經長大了!非常感謝您們12年來辛苦的付出和教導!」

不知道您們是否都還記得我們小時候羞澀的模樣:小歐巴馬、一拜不起的小男孩、米院長…。

現在的我們又是甚麼樣子呢?請問您們可以

來自德國的包裹現已抵達 ACC 莫桑比克。

德國的包裹順利抵達ACC莫三比克. 剛好赴上2月1日新學期開始!

❤️

院童在此表示衷心感謝?,謝謝各位捐助人的愛心!

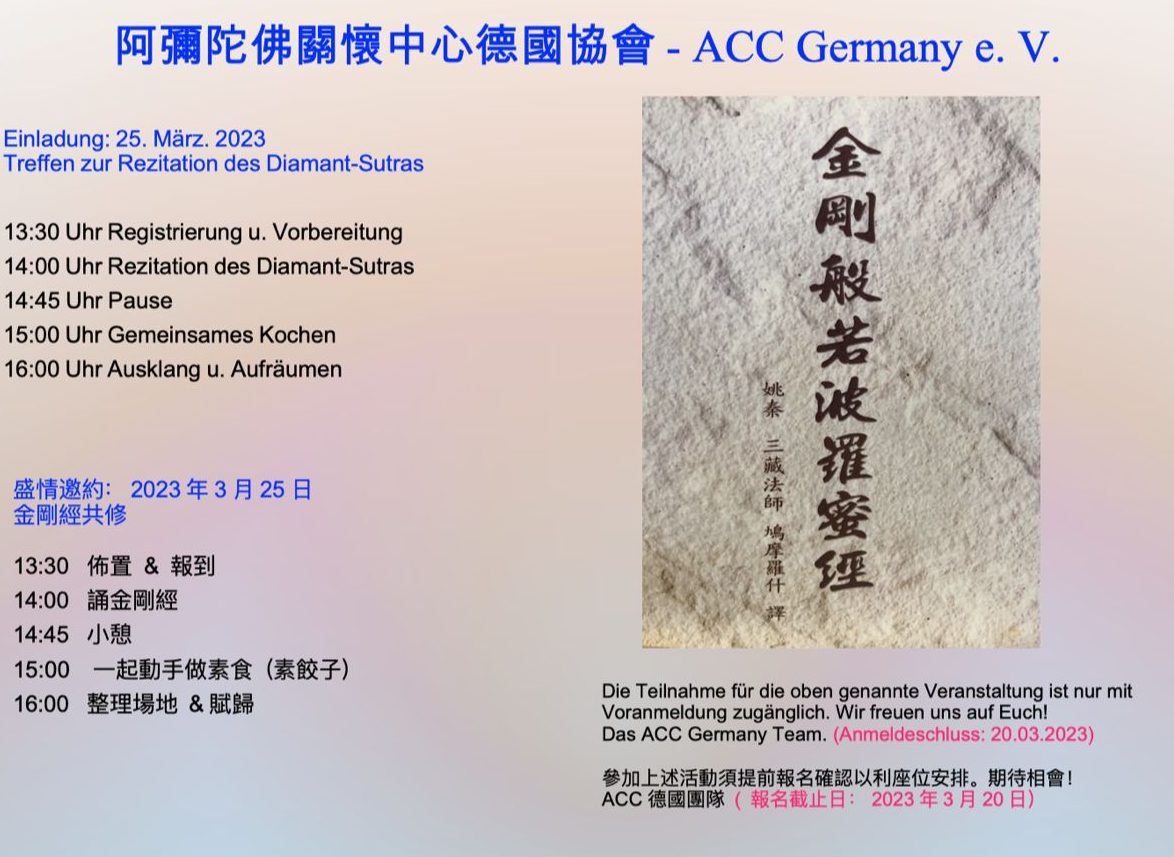

附上四月份兩個活動公告

親愛的ACC 朋友們好,

附上四月份兩個活動公告:

1. 4月6日週六下午兩點

主題:參加惠光寺浴佛法會

a.) 13:45 可選擇自行前去,在這個時間於寺前集合

地址: Brüggener Weg 6, 40547 Düsseldorf

b.) 13:15 從ACC德國協會出發,可以共乘一起去

(協會地址在最下方)

2. 4月28日週日下午兩點在ACC德國協會

主題:透過中醫來減輕過敏

主講人:郭琛為了參與,我們要求您提前發送電子郵件至:info@amitofo-care-centre.de或致電:0173-9999 368

非常謝謝!

期待和你們相見…

四月份兩個活動訊息

親愛的 ACC 朋友們大家好,

希望大家復活節假期都很愉快!

在這裡和你們分享四月份兩個活動訊息:

1. 4月8日週日下午兩點在ACC 德國會所

14:00 -15:00 學佛三要

15:00 -15:15 小憩

15:15 -16:00 誦金剛經

16:00 -17:00 簡餐

17:00 結束

本活動僅用中文進行,不便之處請見諒。

2. 4月22日週日下午兩點在ACC德國會所

講題:氣功在中國的產生與發展

主講人: 孟凱醫師

14:00 -15:30 專題演講

15:30-16:00 提問

16:00 – 16:30 茶點

16:30 結束

本活動會以中德文來進行。

期待大家踴躍報名參加!

ACC 德國團隊

敬邀 --- 合一養生功---

--- 合一養生功---

僑團志工陳黎黎、林漢彬因緣際會下在台灣認識了國際合一太極氣功回春養生功健康推廣學會。

去年十月返德後開始跟身邊許多的好友們分享這45分鐘的合一回春養生功及16分鐘的呼吸氣功。

原本漢彬右手因有疼痛感無法全部舉起,在練了兩個月後,可以舉起且不再疼痛了。

黎黎在拍打了四個月後,感覺通體舒暢、精神變好且肩膀也不痠痛了。上個星期六邀請ACC理事

宋慕平大姊來家裡認識養生功,她練完後如獲至寶。慕平大姐想要將這份健康的愛心推廣給

ACC協會的友人們認識,希望有興趣的朋友們可以一同來了解。

活動日期:2018年3月25日 星期天

活動流程:

13:00-13:15 合一養生功的介紹,暖身+彈抖及經絡拍打

13:15-14:00 合一養生功的練習

14:00-15:00 休息+分享交流

15:00-15:20 合一氣功(呼吸法)

地點: ACC 會所(阿彌陀佛關懷中心德國協會)

Sedanstr. 1

40217 Düsseldorf

以下為當天會用於練功的「2017 合一回春養生功」youtube連接,

大家可以先在線上看具體細節的穴位以及知識當天會有志工在場協助大家。

2017【合一回春養生功】示範影片

有興趣的朋友們請跟陳黎黎報名 chen@jj-computer.com 手機 0171-4970557.

也請要來參與的朋友們可以身著/攜帶利於伸展的輕便衣物以及鞋子,擦汗的毛巾,方便練習。

在納米比亞阿彌陀佛關懷中心2個月志工心得(簡稱ACC 納米比亞) Beatrix von Eycken 報導

2018年2月18日在杜塞道夫

阿彌陀佛關懷中心德國協會春節聚會專題演講

在納米比亞阿彌陀佛關懷中心2個月志工心得(簡稱ACC 納米比亞)

Beatrix von Eycken 報導

抵達

在2017年的5月份 我在波鴻參加 Dhammadayada萊茵魯爾協會舉辦的浴佛節法會上遇到了阿彌陀佛關懷中心德國協會的戴炳輝會長,當時他向我提及到阿彌陀佛關懷中心在非洲的工作時,令我感到非常心動,心動到我們在未來的日子裡繼續碰面詳談,而在2017年9月21號這一天我起身飛往了位在納米比亞的 Okahandja, 開始在那邊兩個半月的義工之旅。

抵達時是關懷中心署理院長陳敏如親自到機場來接我,在這之前我們已經做了些溝通。我於清晨6點30分抵達, 換句話說她肯定是得更早就出發前往到機場來接我;當雙方熱情地打過招呼後覺得肚子有點餓, 所以就決定在機場用早餐。 當陳院長跟我說希望我能夠在辦公室協助人事資料管理建檔時,其實我神識還沒有來到納米比亞,腦筋裡以為將會被分配到削馬鈴薯以及整理被褥的工作; 在這期間整個機場是處於停電狀態,然而我顯然並未意識到,這也許是一個好兆頭。

之後我們啟程前往關懷中心,車程大約是90分鐘,延途中看到的幾乎全是草原;我們經過了 Okahandja, 一個俱有26000 居民的鄰近城市。再開約17公里後,逐漸看到了座落於大草原中的拱型中心屋頂 ;很快地我意識到我對整個中心面積的錯誤概念,因為這裡實在是很巨大!

我們於中午時分抵達,正好是工作人員及小朋友的午休時間;寧靜與熱氣是我直覺的第一個感受,偶爾會聽到過往的車聲,否則就只有蟬嗚聲與鳥聲。 經過了幾天,我意識到蟬鳴與鳥叫竟是如此的大聲, 在這裡我感覺到缺少的自己一向所熟悉的噪音: 那就是車聲與飛機聲。

在2017年底於整個院區有一個倉庫 ,一個大餐廳,在餐廳裡面隔開的一處是行政區;接著有功夫大廳,佛堂,員工宿舍,還有教室以及給院童和保姆用的寢室區。 在院區的最後方有太陽能發電設備,提供給中心電力來源,讓院區不必依靠電力公司就能夠獨自生產電力。

我被帶領到了我的房間: 床、櫃子、桌子、椅子,空間寬敞又明亮, 非常實用。 在這棟兩層樓的建築女生住樓上,男生則住在地面層(因為蛇及可能的小偷侵入),夫妻則是住在另外一棟建築物,那邊的空間稍微大一些。

供水有限,就在前往中心的途中陳院長已向我提及過;在那當時我不敢多問,到底那意謂著什麼。 現在我終於知道了,原來每天只有一個小時是供水時間; 也就是晚上7點到8點之間, 在這一個小時內大家必須將所有的器皿裝滿水。 而這些備份水得在接下來的23小時用於打掃、清洗及沖廁所等等… 過濾後的飲用水則是全天候都有足夠的供應。

在房間裡休息了一會兒後我起身前往辦公室,沒來得及洗澡;陳院長帶領我四處參觀院區,同時認識當地和來自亞洲的同事們,接受大家友善與熱烈的歡迎。

日常流程

2017年底中心裡共有54位院童,11位來自各地不同國家的員工以及24位納米比亞當地員工;一部分住在中心,另外一部分則住在 Okahandja。

中心住民的一天開始得很早;院童門首先在佛堂做完早課,之後到功夫廳開始第一個運動。 6點40分用早餐(禮拜天則是7點), 午餐時間是12點 ,而晚餐則是傍晚6點。 用餐時大家都很安靜,僅僅聽到的是努力用餐時碗筷碰撞的聲音;晚餐用畢後, 住在中心的成人有些和小孩們一起玩遊戲,有些則是處理他們自己的事情。晚上7點院童們,8點大部分的成人們也都會回到自己寢室。 在這裡無線網路是一個大問題,所以要看影片或者是上網幾乎是少有的可能,大家因此就早早上床。 我的房間正好就在佛堂的對面,清晨時我是被院童們的唱誦聲喚醒的, 這世界上沒有比此這個更好的叫醒方法。

廚師 Julie 和她的工作團隊,以及照顧院童的保母們的一天早在早餐之前就已經開啟了,其他大部份員工的一天則是早上8點開始;就在這個時間,巴士從Okahandja 載來的員工抵達中心。午餐之後院童及員工們有午休時間,然後大家再繼續工作到大約傍晚4點鐘;不住在中心的當地員工, 會在傍晚4點左右 被巴士載運回去; 只有極少數的人買得起車子,公車在此並非屬於大眾交通工具,在這邊幾乎是不可能有的。 通常不同公司的員工們會自己組織起來共同租賃巴士,然後一處接一處地四處接人;阿彌陀佛關懷中心希望能夠為他們的員工改善這樣的情況,自己安排交通,這對於當地的員工實在可以省錢又省時。

住宿在中心的員工們會和院童們一起用早餐及晚餐; Julie 和協助她的團隊每天會為來自海外的員工準備亞洲餐,並且也為院童和納米比亞本土員工準備當地菜餚。

禮拜六上午仍舊是工作時間;午餐之後開始自由時間,大家可以清洗自己的衣物(沒有洗衣機), 觀看鄰近養的牛與山羊經常走失來到中心內, 和同事們一起下棋盤遊戲, 或者是打羽毛球。 當大家在捐贈貨櫃裡發現到這個棋盤遊戲時,每個人心中都興奮無比。

對於其他的工作人員,例如保母則有其特定的工作時間;她們在週末時也必須工作, 開始得早而且工時長。他們可以選擇其他時間補休,但前提必須是可以透過有其他的同事來照顧院童;負責廚房工作人員的規定也是類似。

漸漸地習慣了這裡不同的時間流程: 總是有很多事情要做,然而那種很匆忙的感覺卻消失了;所有生活一切都發生在這個固定的地方,沒有長遠的路途,大家該做的就是必須將自己的任務完成。 煮飯、 購物、 安排休閒時間,這些完全沒有必要。 要嘛一來沒有這個可能性,或者是已經有人替你做了 (如 Julie 準備 三餐),讓人分神的電視媒體娛樂在這裡幾乎是沒有。

來自世界各地不同國家的員工們會被分成兩組,在星期天時輪流外出; 在這個時候大家會利用機會到 Windhuk 及 Okahandja 採購一些日常用品,或者到其他鄰近城市探訪。

ACC 納米比亞收養孤兒- 錄取評鑑過程

目前住在中心的院童是介於6歲到8歲之間, 評鑑過程是非常大費周章的; 小孩的父母或是監護人可以經由 SMS, Whatsapp, 電話或是郵件向關懷中心提出申請。所有的申請都會被回覆, 大約在年底時, 也就是在新的學期開始之前 (每年的1月份) 署理院長以及當地社工 Martha 將會到申請者家中進行參訪;有時譬如需要有人翻譯時,也會有其他的員工一起前往。在納米比亞有11種不同的部落方言,並非所有的家庭都會說英語或非洲語,所以在這個情況下就必須要有懂得溝通方言的員工一起陪同前往協助翻譯。

直接參訪孩子們能夠協助中心對於他們的實際生活環境做進一步的了解。 喪失雙親的孤兒們一定會被收養,而單親家庭也通常會被列入。至於雙親仍在的孩童們,會根據他們的條件做整體評估: 例如他們的周遭生活環境,父母是否有工作,是否有能力照顧他們等等… 最後再為每一位小孩照相和做紀錄。也就是會在所有的孩子都被拜訪過後,然後才會做成決定;2017 年底有超過100位申請者, 也就是有超過100 個家庭必須被參訪,納米比亞之大和距離之遙遠也就可見一般。

當學期開始時,關懷中心會前往接孩童們到鄰近的醫院做全身健康檢查,所有費用由中心支付。之後就開始他們在中心的生活:當他們被收進來之後,所有的學校教育、文具用品、生活用品以及醫療都是由中心來承擔的。 如果有需要,也包括回程探望家庭, 因為每年會安排一到兩次的回家探親。在12月每學期結束放假之前,中心會邀請父母前來參加家庭日; 院童們於這時候會驕傲地在親人面前展現他們學習到的跳舞、歌唱、舞台劇、以及功夫;親人對他們孩子在中心的生活才能夠得到了解。 若是父母因為距離太遠的因素無法前來參加,那麼中心將會去接他們,並在活動之後送他們與小孩一起回家。

院童與學校

學校的課程是遵循納米比亞當地的學制,從1-12年級。 中心目前的年級正在擴展當中,到 2017年底有幼稚園、國小一年級及二年級, 在每一個新的學年將會增加新的級別。 當地的老師負責教授課程,在徵選老師時,一個特別被注重的一點就是老師要事先瞭解到院童們的背景狀況。孩子們來自於貧困的家庭,經歷過許多狀況;他們帶著問題、恐懼害怕及擔憂來到中心,開始時經常會想家;這些都必須是要由有經驗的教育工作者來協助輔導。 為了確認老師的條件能符合,師資篩選是由當地納米比亞籍校長共同來負責。

中心增設的其他課程也幫助孩童們早點進入狀況; 他們很喜歡動,所以上功夫課,但同時也上禪坐訓練。 校長證實經過一段時間的訓練,孩童們就能夠靜下來; 為了提高他們以後更好工作機會,也額外上中文課程,這些課程則是由來自亞洲的老師們負責教導.

院童的日常起居

院童們和保姆住在一起,每位保母負責照顧8位孩子,在課外之餘陪同他們;保母是孩子們的聯繫人,而且直接睡在他們的房間旁邊,藉此孩子們就不會獨處。 中心儘可能選擇保母是與院童來自同一個部落, 如此一來可確保院童們不會遺忘他們根及語言(在學校會有英文及非洲語的課程, 而課程本身則是用英文授課) ,讓他們學習認識自己的歌謠和舞蹈。 幾位院童睡在一個寢室,每間寢室都有書桌, 放衣物的櫃子以及自己的一張床。

Martha 是來自納米比亞的當地社工,她隨時準備好為大家提供協助和問題的答覆; 她有著非常豐富的工作經驗,是院童及員工們都可以信任的人。 院童在任何的時間都可以去找她,假若保母們有發現任何的異樣,也都可以前往尋求她的協助。

院童與佛教

佛教在納米比亞幾乎是不存在的, 當地居民大都是基督教徒,許多人很虔誠。 ACC納米比亞是一個佛教的團體組織, 在生活上依循一些準則, 譬如說: 不食肉。 佛教意味著, 尊重每一位院童自己的決定看自己是否向佛陀學習; 他們有一個機會認識佛法,在這裡不會被勸導要改變信仰。 ACC的目的,是希望可以教導出懂尊重,有寬容心的人,讓他們將來能夠以更開放的胸襟來面對其他的文化和宗教信仰。.

在這裡每一位院童都必須要參加早晚課, 來學習倫理道德及禪坐; 署理院長非常注重到每位孩童的信仰需受到尊重,這樣的包容也體現在這裡 ,也就是並非所有來自亞洲的員工們都是佛教徒-其中也包括了我自己。

捐款

在這裡所有的一切生活支出百分之百是來自世界各地善心人士捐助的;每一天一個人吃飯的花費: 早餐 2元納幣、午餐4元納幣、晚餐2元納幣, 15元納幣大約是等於1歐元;當我在那裡時 ,中午大約有總共90個人一起用餐 (其中包括了住在 Okahandja 的員工)。 目前規劃的,是希望將來能夠收容300位院童; 相對的這也同時意味需要聘用更多的員工,而更多的則是花費在員工工資,用地,交通,衣物等…

不僅如此: ACC納米比亞同時也協助中心以外的一些納米比亞社區, 提供了3處熱食供應站,用糧食來幫助當地的居民。

當我在那裡時,有一天來了個貨櫃,裡面裝滿了各種的物品像衣服、調味品等等…,其中包括了一個乒乓球桌,那一刻著實讓大家欣喜若狂。 此外還有一些輪椅, ACC將這些輪椅送給有需要幫助的人的手上;其甄選過程,評定有如院童的遴選。大家可以提出輪椅需要申請,接著會經過個別審核;在這方面我們可以體會到對捐助人所賦予責任的使命感,以及對物資的慎重處理態度。

道德主張

在ACC 納米比亞的每一個人對於道德的崇尚, 可說是令人讚嘆; 這不只是針對於對捐款的處理, 而是在大家每天日常生活的體現。 比如在此人們不屈服於無所不在的貪污,大家遵守法律, 不會想要從中尋找漏洞。 一旦錯誤發生,就會承認錯誤並改正; 在德國的社會中,我們經常討論到如何正向地面對錯誤, 而ACC 納米比亞在這裡做到了。

當地實際狀況

在一個四處充滿著貪污的國家,道德主張被高舉著。 我來自於德國,對何謂貪污存在於每天的生活中我並無法想像; 直到有一天,我讀到一封從當地某個官方機構對於提供服務要索取費用要求的簡訊時, 我才真正理解到, 原來在這裡沒有真實的安全可言。

就連計畫安全保障,也是一個很難的課題。譬如說: 由於缺乏經費,在2017年公立學校上課的週數被縮短了兩個禮拜,因為政府無法支付老師的薪資。由於ACC 也是遵循當地學校體制,所以也必須同樣地縮短課程,許多計畫因此必須被迫臨時改變。

即使擁有豐富的礦產資源,納米比亞仍是一個貧窮的國家;在這裡失業率高,介於25%到30% 之間。 城鄉之間的距離非常遙遠,每當ACC在當地報紙刊登要聘請清潔人員的職缺時,就會收到來自全國各地的求職申請; 前來參加面試的人通常要經歷一段非常漫長的旅程,因為在這裡幾乎沒有公共交通工具,所以他們只能利用任何可能的搭車機會,想辦法來到這裡。 有人曾花費三天的交通時間,為的是能夠來到中心參加面試,在出現時還得整齊清潔;有時面試時間不到30分鐘就結束, 因為針對清潔工作一職,當來應徵者體重過重,或者是本身有膝蓋問題而行動不便,那麼承擔清潔工作就失去意義。 這些人也察覺到了,首先來臨的是失望,然後一陣安靜;眼中熱淚盈眶,輕聲地說 ” 只要能夠有份工作,我願意做任何事情 ” 然後悄然離去。 穿著最好的衣裝,用可能是她們身上最後的一點錢, 步上漫長的歸程。

由於當地的高失業率,使得來自於國外的組織機構,很難將國外的員工聘請入納米比亞,為的是保護當地員工就業機會。 因此要拿到工作簽證就特別地困難,就算義工也是一樣;當地政府不希望義工用無償方式,來奪走他們居民其他就業機會,迫使他們要再去尋找薪資更低的工作機會。然而來自國外的人當然會帶來專業技術,而如何從中求取平衡實屬不易。

國外員工的自我期許

是什麼樣的原因讓國外的員工願意來到納米比亞? 他們並非每個人都是佛教徒,有些還很年輕,大部分是40歲以上,也有超過50歲的。 新鮮刺激的生活是沒有的,工作卻有一大堆;有時甚至一個禮拜7天都在工作,而且中心遠離娛樂場所。 一起去喝瓶啤酒或是購物? 完全不可能。 這裡沒有電視, 若是有人想透過筆電上網看部影片,也會因收訊不穩而作罷。 唯一一次我在這裡經歷過最刺激的一件事,就是在隔壁農場有人發現然後宰殺的一條長達3, 8公尺的巨蟒; 除此之外,經常會有牛羊走過來,增添生活樂趣; 水源匱乏,生活不易啊。

為什麼大家願意承受這一切,來到這裡工作? 我問了幾位當地的工作人員,他們的回答則是: “為了行善”、 “為了支持慧禮法師”、” 行善不落人後”。

簡單個人結論

該用那一個形容詞來描寫我在這裡所經歷的一切? 不容易。 但是要我一定選出來的話,我想應該是用 “豐富的”。並非所有都是美好,而且經常困難重重;語言溝通障礙,文化差異,以及經常會有的寂寞感。

在這裡學習到另外一種完全不同的生活: 不會分心,無法跳離現實環境; 必須和大家互動, 而且一再又一再;學習到不應該過度表現自我情緒,因為第二天大家還會再碰面;在這裡無法選擇不碰面, 因為沒有其他的娛樂可供選擇。人變得謙虛,簡單知足;確認到物資雖少但其實也都還夠用這點,並體會到是處在一個大家都彼此互相照應的團體中。

回到家了! (ACC 德國志工 Beatrix 心得分享)

經過了11個禮拜在納米比亞其中10週於ACC 納米比亞關懐中心停留, 現在我已回返德國位於烏伯塔(Wuppertal)的家.

11週納米比亞: 帶著願望希望能夠提供協助, 同時尋找新的體驗, 我啟程上路. 閱讀全文 回到家了! (ACC 德國志工 Beatrix 心得分享)